糖尿病肾病变,成因有哪些?

糖尿病怎会并发肾病变?

糖尿病病友长期处于高血糖状态,器官血管长期泡在糖水中,状态就像一颗颗梅子覆盖上大量砂糖,经过一段时间,变成脆梅,再变成酸梅,恐容易引发大小血管病变。

在糖尿病所引发的大小血管病变中,以慢性肾脏病增长人数最为惊人,根据第2型糖尿病年鉴统计,糖尿病肾病变人口在2000-2014年成长4倍,糖尿病已成末期肾脏病的主因之一,对家庭、社会及健保都是重大负担。因此,糖尿病肾病变预防及治疗对国民健康是不可或缺的一环。

肾脏功能为净化血液,一般人有两颗像蚕豆形状的肾脏,位于后腰肋骨缘下面,约像拳头般大,每个肾脏由100万个肾元来组成,负责过滤血液中的含氮废物与过多液体,此外,肾脏也兼具其他功能,如调节酸碱及电解质平衡,透过释放肾素以调节血压,释放红血球生成素刺激红血球生成,合成活性维他命D维持骨骼钙质等。

若肾脏长期过滤含高血糖浓度的血液,会让肾元中的肾丝球肥大及纤维化,影响肾脏血流的调节机制,让肾丝球会处于高压状态而增加肾元负担,就是所谓的第四高「高肾压」,会加速肾功能衰退。此外,胰岛素分泌不足会导致升糖激素、血管张力素等荷尔蒙不平衡,也会影响肾脏功能。

三高族群及有家族病史者当心高肾压

糖尿病肾脏病变常是多重因子一起造成的,糖友常伴随有高血压及高血脂问题,可能加重肾脏病变的进程:

超过六成的糖友合并高血压,血压高时会增加肾脏血流压力,肾脏无法承受过高的血流压力,肾脏血管结构发生硬化,肾丝球逐渐坏死,造成肾功能恶化;另一方面,若糖友合并高血脂,特别是过多的低密度脂蛋白胆固醇(LDL)及三酸甘油酯(TG)堆积在血管,产生粥状动脉硬化,导致血管狭窄及阻塞,使富含血管的肾脏受到极大的伤害;这两者皆会诱发发炎反应,使发炎细胞聚集进而造成肾丝球的纤维化,影响到肾丝球的过滤功能。因此,除了控制血糖外,糖友们也需同时控制好血压及血脂,才能有效的防止肾脏病发生。

此外,其他与肾脏病变有关的风险因子也需留意:

1. 肾脏病家族病史: 有家族病史者比一般的糖友更容易罹患肾脏疾病,其原因目前仍不是很清楚,有可能与基因遗传或是与环境生活习惯有关,建议需定期筛检肾脏功能。

2. 肥胖: 肥胖除了是三高疾病的风险因子外,肥胖会增加肾脏血管的压力,减少肾脏血流量,进而活化血管收缩素引发血压上升,增加肾脏内的压力,造成肾脏伤害产生蛋白尿。糖友要遵守健康饮食原则,养成运动的好习惯,避免肥胖。

3. 抽烟: 香烟中的化学物质会让血压上升,造成肾脏损伤,建议糖友们戒烟以保护肾脏。

4. 避免滥用具有肾脏毒性之药物: 如止痛药、显影剂、来路不明的中草药及健康食品等,过度使用都可能影响肾脏功能,使用前需和医疗人员咨询讨论;若必需进行使用显影剂的影像检查,可事先与医师讨论个人肾脏病变风险,并于检查前后多摄取水份,有任何不适,请立即与医疗人员反映。

早期肾病变难发现小心腰子破洞不自知

肾脏是个沉默的器官,早期肾病变往往没有症状而不自觉,有些病人可能有泡泡尿、水肿等症状,但若真有这些症状出现,肾脏多半已有一定程度的损伤,因此建议透过定期筛检肾脏功能来早期发现肾脏病变才能早期介入治疗。糖友们可以藉由以下检测来早期诊断肾脏病变:

1. 检测白蛋白尿: 可检测早晨第一次尿液里,白蛋白与肌酸酐的比值(urine albumin/creatinine ratio),当白蛋白尿检测值小于30 mg/g 为正常;检测值于30~300 mg/g 即代表开始有微白蛋白尿,肾脏已开始有损伤;检测值大于300 mg/g为巨量白蛋白尿,代表肾脏结构及功能已有一定程度受损,有可能进入不可逆的状态,未来也容易发生心血管病变。

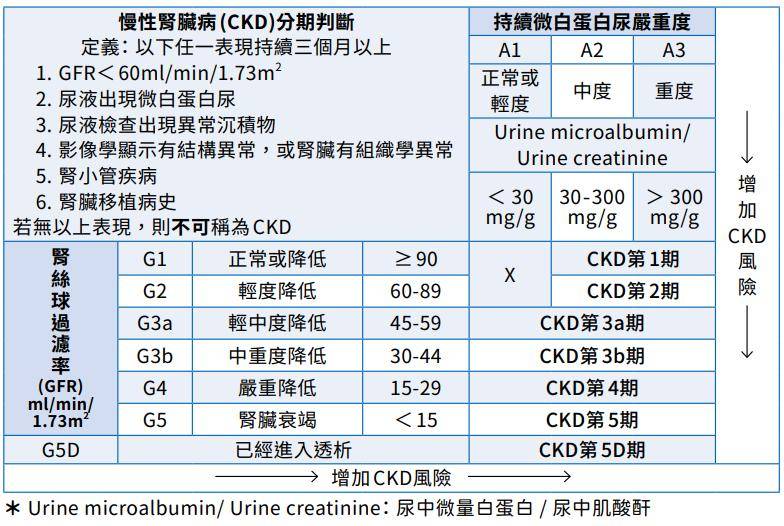

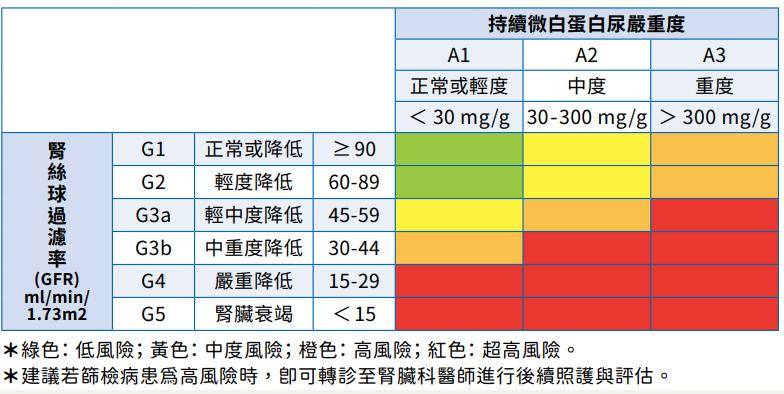

2. 检测肾丝球过滤率(eGFR): 当eGFR 小于60 ml/min/1.73 m 2即可诊断为慢性肾脏病,根据不同的eGFR可区分出不同分期的肾脏病(如图)。白蛋白尿与eGFR为重要的肾脏病分期指标,若白蛋白尿越严重或是eGFR越低,代表肾脏病分期越晚期,进而增加未来进入末期肾脏病及罹患相关并发症的风险。

希望能让糖友们更了解糖尿病肾脏病变的成因与相关风险因子,在控制血糖的同时,也需控制血压血脂,养成良好生活习惯,最重要的是定期回诊时,主动询问医师了解自己肾功能情况。目前健保署照护方案中也有提供糖友免费定期肾脏功能筛检(验尿、验血)的服务,鼓励糖友多多加利用以早期发现肾脏疾病早期介入治疗,以避免让肾脏功能越来越恶化而进入末期肾脏病。,